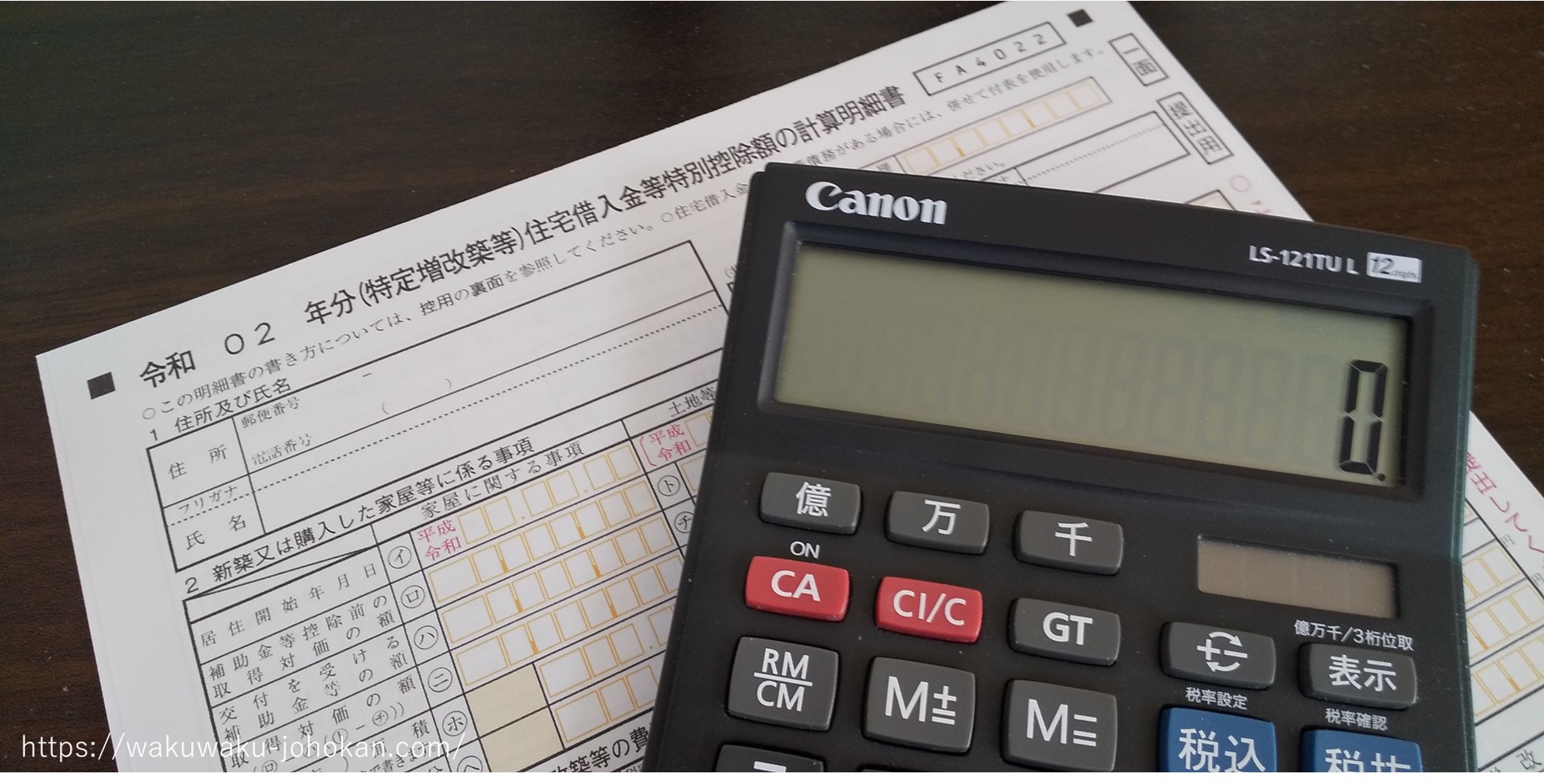

私は去年、フラット35リフォーム一体型を使って、中古住宅を購入して、リフォームを行いました。

それで今年は住宅ローン控除を確定申告で行うんですが、必要書類の中に「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」というのがありまして、この書類の書き方がよくわからなかったんです。家の購入とリフォームの代金を1つの住宅ローンで支払ってるので、新築の建売の場合とは書き方が違います。ネットで検索しても見つからなっかので税務署に問い合わせて教えてもらいました。慣れない作業なので2回も書き直ししてしまいました(笑)

私のように計算明細書の書き方に困ってるあなたのために記事を作りましたので参考になれば幸いです。

(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書の書き方

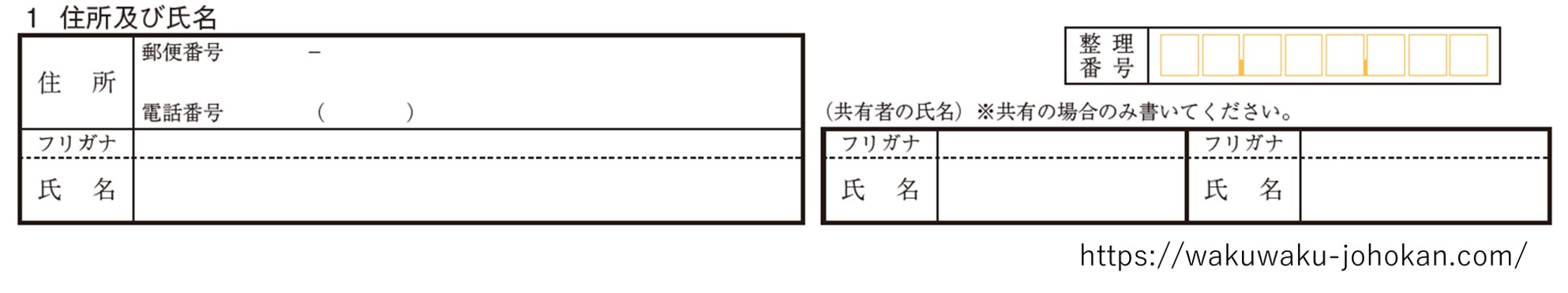

1.住所及び氏名

ここは説明不要ですね。自分の住所、電話番号、名前を書いてください。右上の整理番号は書かなくて大丈夫です。

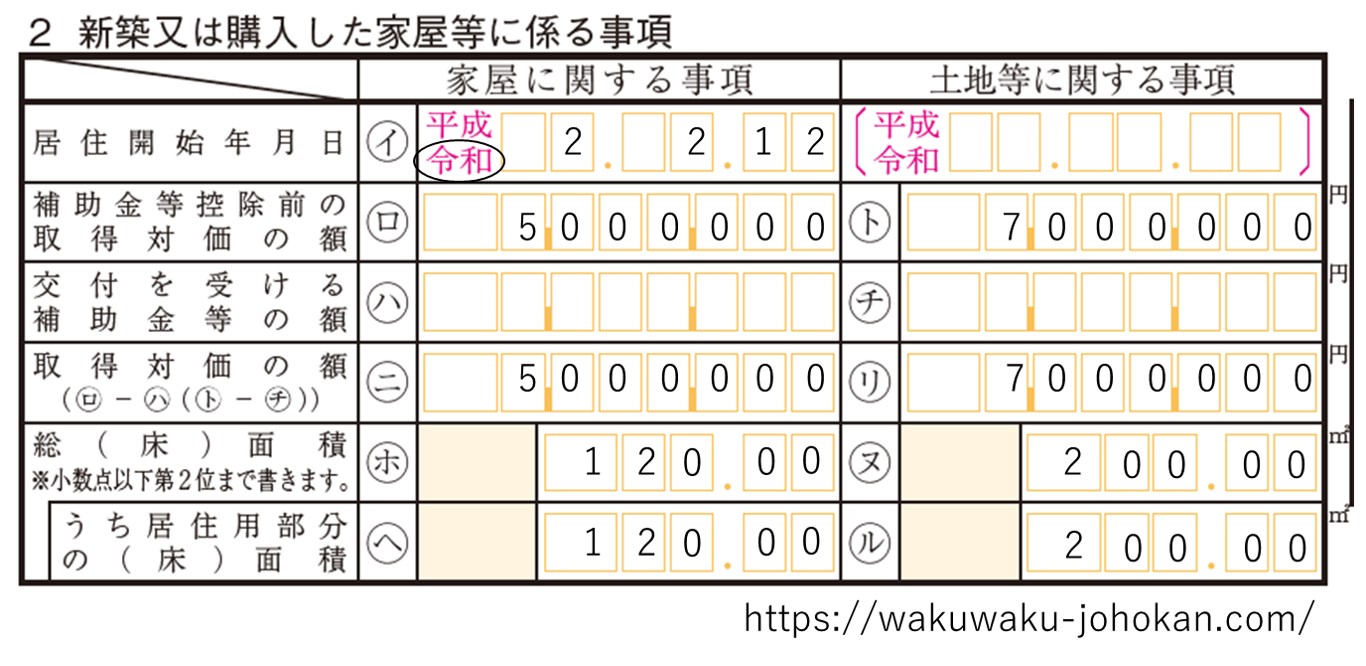

2.新築又は購入した家屋等に係る事項

居住開始年月日「イ」は引っ越した日を記入します。住民票を移動した日ではないのでご注意ください。日付が一桁の場合は、ゼロは書かなくて大丈夫です。

「ロ」と「ト」は売買契約書に記載されてるので確認してください。「ニ」と「リ」は補助金の交付を受けないのであれば「ロ」と「ト」の金額を記載します。

「ホ」、「ヌ」は登記事項証明書に記載されてる数字を書いてください。家屋の総(床)面積は2階建ての場合、1階と2階の床面積の合計を書いてください。土地は登記事項証明書の記載をされてる数字をそのまま書いてください。

「ヘ」、「ル」は住宅兼お店の場合などはお店となる面積分を差し引いて書きますが、フラット35は住宅用だけしか融資できないので、この記事を見てるあなたの場合は「ホ」と「ヌ」の数字を書けばOKです。

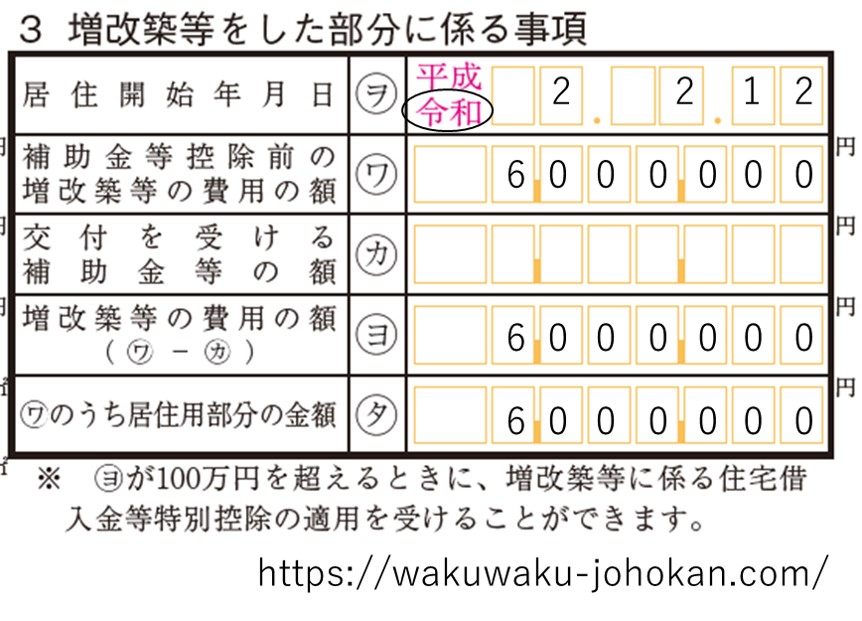

3.増改築等をした部分に係る事項

「ヲ」は「イ」と同じ日付を書きます。

「ワ」は工事請負契約書に記載されてる税込みの金額を書きます。「ヨ」は補助金の交付を受けない場合は「ワ」の金額を書きます。「タ」も「ワ」と同じ金額を書きます。

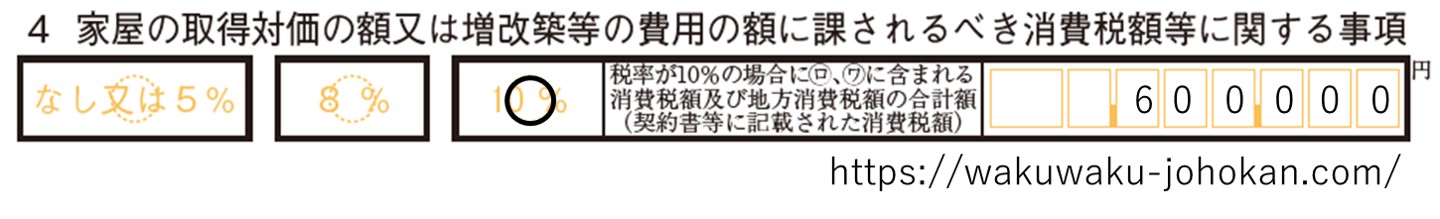

4.家屋の取得対価の額又は増改築等の費用の額に課されるべき消費税額等に関する事項

土地は元々消費税がかかりません。そして、個人間売買の中古住宅も消費税がかかりませんので、ここに記載する消費税は増改築の工事費用に課された消費税を書きます。工事請負契約書に10%の消費税が記載してあると思うので確認してください。

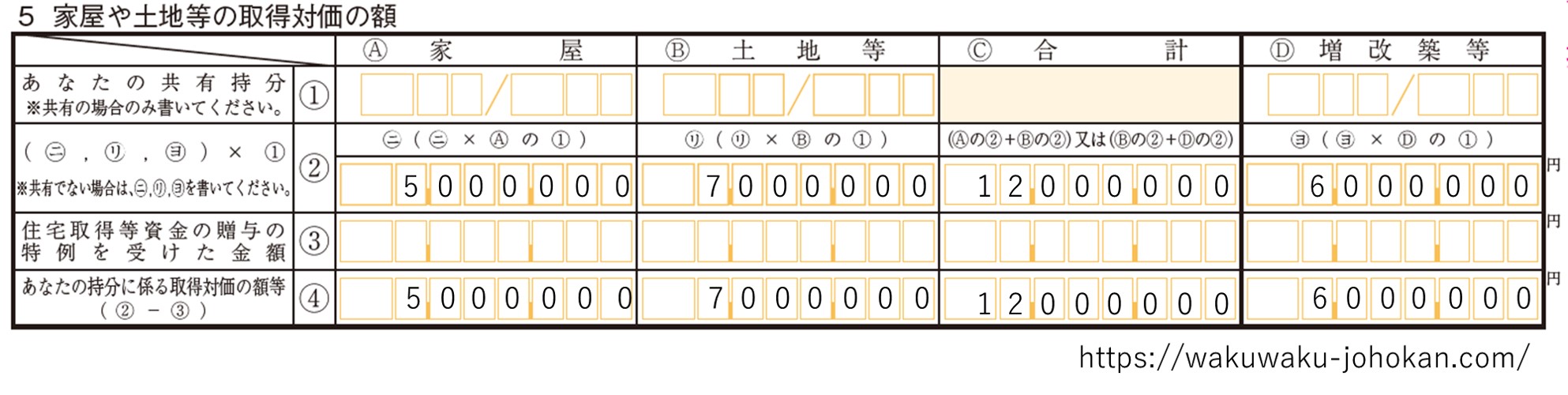

5.家屋や土地等の取得対価の額

ここはまず、家屋、土地等、増改築等の②と④の金額は売買契約書や工事請負契約書に記載されてる金額を書きます。

合計の②と④は家屋と土地等の合計を書きます。もし、③の項目が当てはまる場合は忘れずに書いて、④の金額に反映してください。

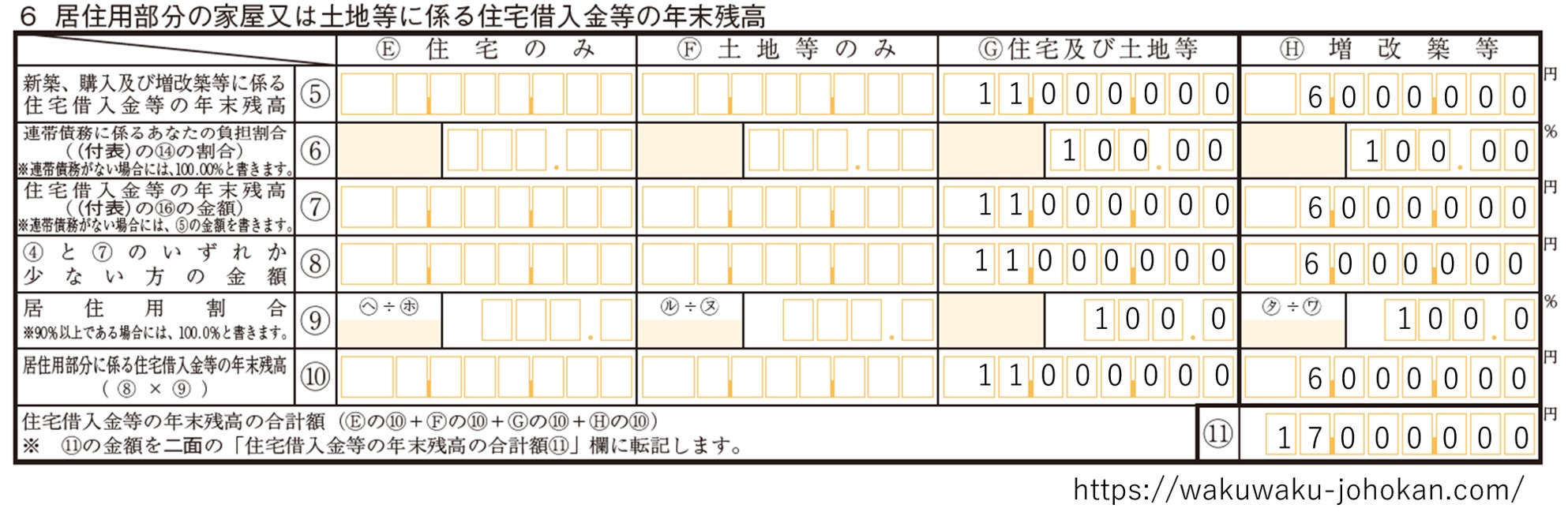

6.居住用部分の家屋又は土地等に係る住宅借入金等の年末残高

ここではまず、増改築等の⑤に工事請負契約書の金額(税込み)を書きます。次に住宅及び土地等の⑤に金融機関から郵送された年末残高証明書に記載されてる金額から増改築等の⑤を引いた金額を書きます。

⑩までの金額は⑥と⑨の割合が100%であれば⑤と同じ金額を書きます。

そして、⑪の合計は住宅及び土地等と増改築等の⑩の合計になります。この金額が年末残高証明書と同じ金額になってるはずです。

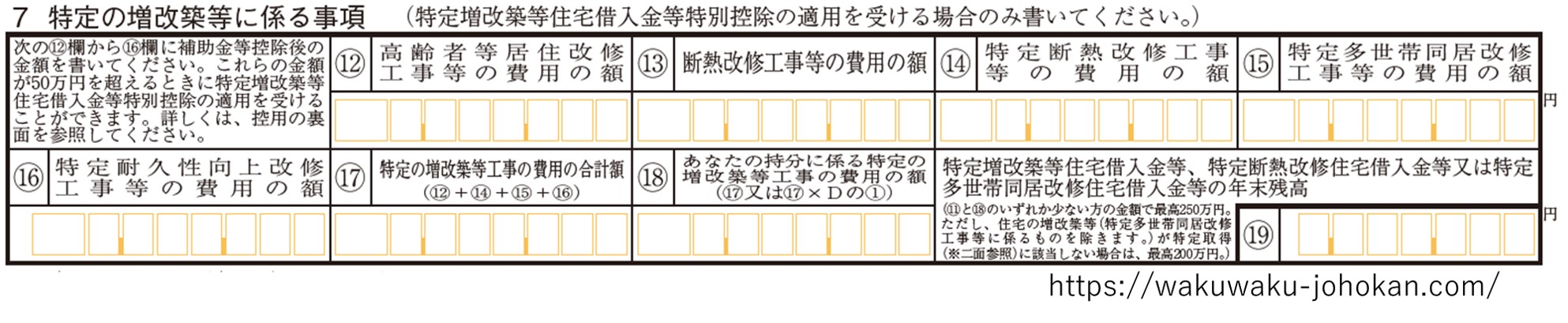

7.特定の増改築等に係る事項

もし、特定の増改築をした場合は該当する欄に金額を書いてください。

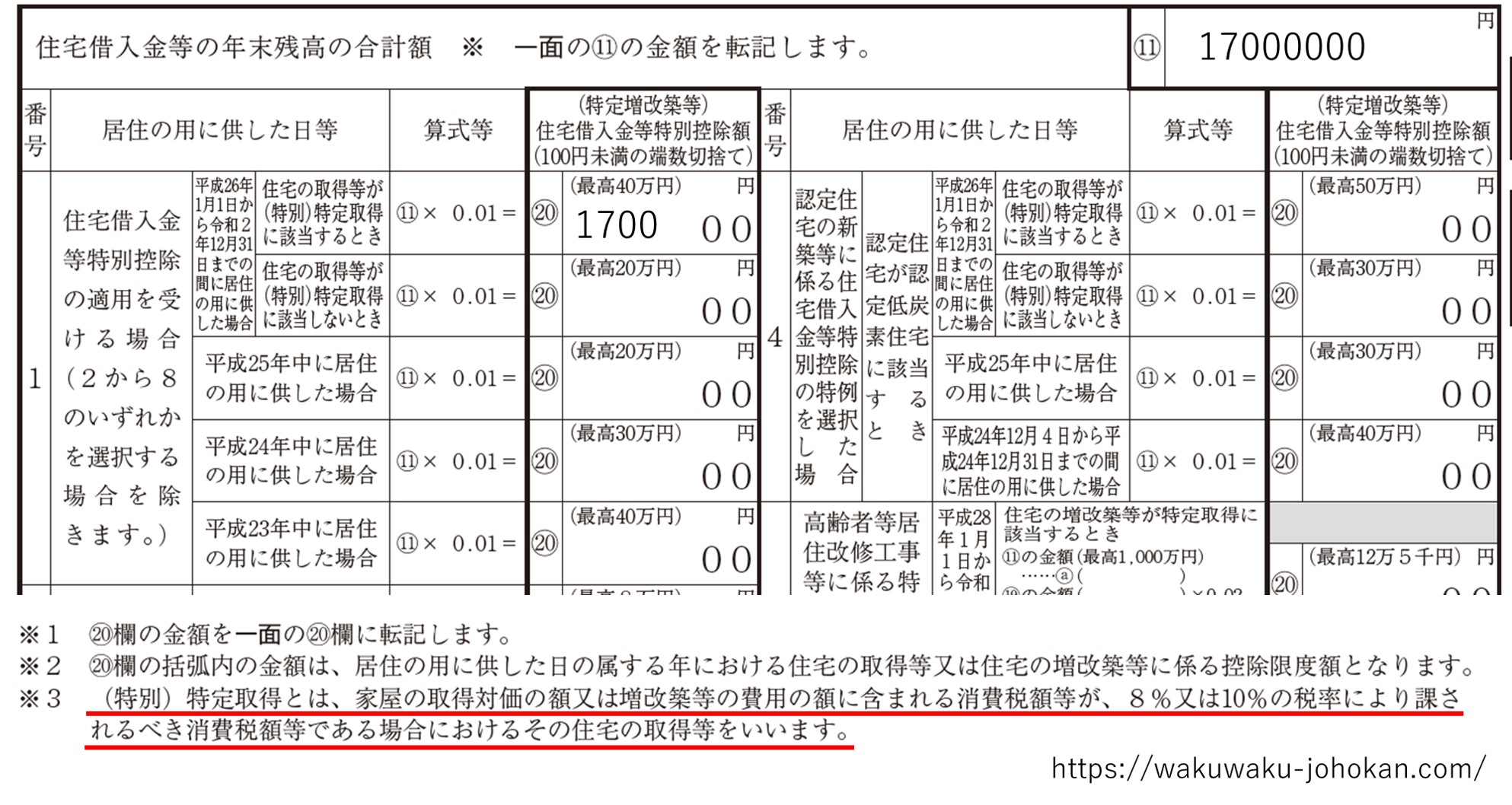

次は「8.(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額」の前に二面で控除額を計算します。

二面(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算

⑪は一面の⑪と同じ金額を書きます。

次に控除額を計算しますが、ほとんどの人が番号1だと思います。違う場合は該当する番号のところで計算してください。令和2年に入居したのであれば控除額を書く欄は一番上2つのうちどれかになります。二面の用紙下※3に家屋もしくは増改築の費用に8%か10%の消費税がかかった場合は(特別)特定取得とすると記載してあります。なので、増改築で消費税10%課されてますから、控除額を書く欄は一番上(最高40万)の欄に書きます。

次はまた一面に戻ります。

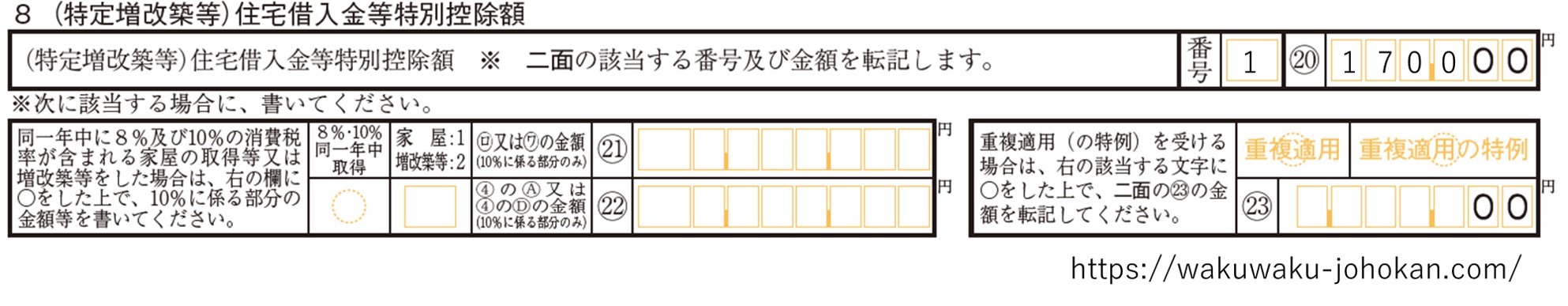

一面 8.(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額

番号と⑳に記載する数字は二面の該当する番号と金額を書いてください。その下の欄は、消費税が8%と10%両方発生してる場合に書くので、消費税10%しか課されていなければ無視して大丈夫です。

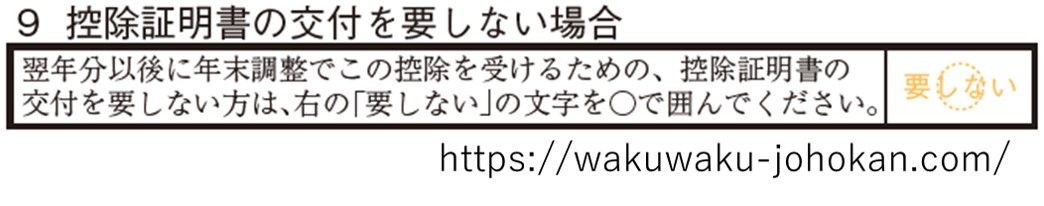

9.控除証明書の交付を要しない場合

ここは◯はしません。翌年以降の年末調整で住宅ローン控除を受けることになります。ここに◯しなければ年末調整用の用紙が12回分((特別)特定取得の場合)まとめて送られてきます。ここに◯してしまうと「控除証明書はいらないよ」と言ってることになり、翌年以降の申請に必要となる書類が送られてきませんので気をつけてください。

まとめ

やり方が分かってしまえば簡単ですよね。

計算明細書は税務署で複写式の用紙がもらえますが、国税庁のサイトからもPDFがダウンロードできるので印刷して使うことができます。

なにか不明点があれば税務署に問い合わせると間違いないでしょう。